|

| Home

> 会員情報 top > [過去]2010年終了行事 |

| 会員情報 2010年終了分 |

本学会の後援・協賛、会員による催し物のご案内などを掲載しております。内容については主催団体にお問い合わせ下さい。

ご不明な点は、日本建築仕上学会・事務局までお問い合せ下さい。 |

|

ここから下の項目の見学会・セミナーは終了しています。 |

| 会員情報 | 社団法人 石膏ボード工業会 |

| 講演会 |

拝啓 時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

昨今、地球環境保護や循環型社会形成の観点から、益々重要性が増しております省資源・省エネルギー問題に関しましては、建材業界にとっては、建物の建築や解体等で発生する建築廃棄物の再資源化が重要な課題となっておりますが、当工業会も、廃石膏ボードのリサイクル問題に真摯に取り組んでまいりました。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の見直しにつきましては、平成20年12月に最終的な取りまとめが公表され、環境省ではこれを受け、平成20年度に引き続き、平成21年度も、「廃石膏ボードの再資源化促進方策検討業務」の検討委員会を設置し、再資源化用途の市場性や環境安全性等の検討を行い、今般、報告書を取り纏めております。

当工業会は、環境省のご協力を得て、廃石膏ボードのリサイクルについて皆様方の一層の御理解を賜りたく、下記要領にて、11月18日(木)に講演会を開催いたします。

環境省による今年度の調査結果に関するご講演は、これが初めての機会でもありますとともに、当日、今春当工業会で調査・発表致しました「廃石膏ボードの排出量の予測」に関する解説も予定しておりますので、関係各位には是非多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。

敬具

|

|

記 |

1.日 時 平成22年11月18日(木) 14:00~16:30

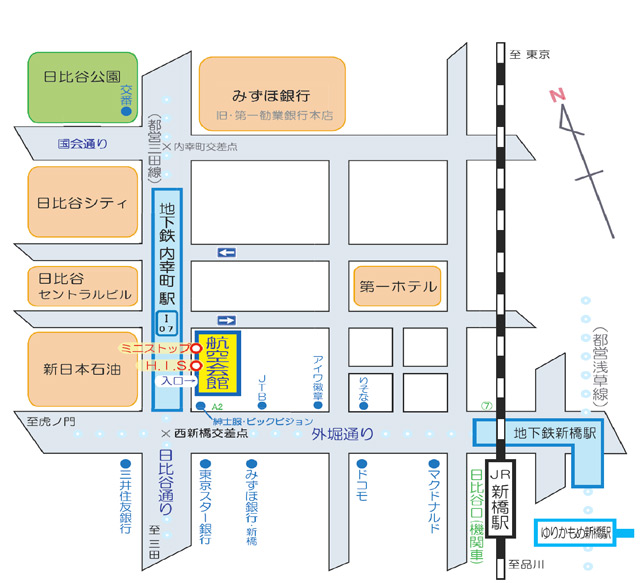

2.場 所 〒105-0004東京都港区新橋 1-18-1 航空会館

TEL:03-3501-1272 FAX:03-3591-7789

3.定 員 先着200名

4.プログラム

|

|

時間 |

テーマ |

講師 |

|

14:00~14:10 |

挨拶・業界概況 |

(社)石膏ボード工業会

専務理事 林 宏治 |

|

14:10~14:50 |

「廃石膏ボードの排出量の予測について」 |

同 上 |

|

14:50~15: 00 |

休憩 |

|

15:00~16: 30 |

「廃石膏ボードリサイクルの課題と 今後の展望について」 |

環境省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課

技術専門官 和田 博夫 |

|

5.参 加 費 無料

6.申込方法 受講ご希望の方は、裏面の受講申込書にご記入の上、FAXにて下記宛にお申込み下さい。定員に達しました場合は、当方よりご連絡いたします。

7.申 込 先 〒105-0003 東京都港区西新橋2-13-10

吉野石膏虎ノ門ビル5階 TEL:03-3591-6774

社団法人 石膏ボード工業会:FAX:03-3591-1567

|

|

|

2010.10.26 |

| 会員情報 | 社団法人

建築・設備維持保全推進協会(BELCA) |

| 平成22年度「建築・設備総合管理技術者」資格取得講習概要 |

地球環境問題への関心の高まりから、建築物の省エネルギーを図ることは不可欠であり、維持保全計画に基づいた管理を実施し、長期にわたって建築物を有効に活用することが、所有者を始め建築関係者の緊急的な課題となっています。

また、不動産の証券化などから、建築物の資産価値を高め競争力をつけるために、適切な維持保全を実施することに注目が集まっております。

「建築・設備総合管理技術者」資格取得講習は、建築物の所有者等の意向を踏まえ、建築と設備に精通した広範な知識をもとに、総合的な観点から建築物の維持保全計画をまとめ、実施に責任を持つ技術者を育成するものであり、良好な建築ストックの形成に寄与することを目的とするものです。

|

|

記 |

主 催 社団法人 建築・設備維持保全推進協会(BELCA)

後 援 (社)日本ビルヂング協会連合会、(財)日本建築センター、

(財)日本ビルヂング経営センター、(財)日本建築防災協会、

(財)建築保全センター、(財)日本建築設備・昇降機センター、

(財)マンション管理センター、(社)公共建築協会、

(社)日本建築学会、(社)建築業協会、(社)全国ビルメンテナンス協会、

(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築士事務所協会連合会、

(社)日本ファシリティマネジメント推進協会、(社)日本設備設計事務所協会、

(社)東京都設備設計事務所協会、(社)電気設備学会、(社)日本電設工業協会、

(社)日本空調衛生工事業協会、(社)空気調和・衛生工学会、

(社)建築設備技技術者協会、(社)建築設備綜合協会、

(財)東京都防災・建築まちづくりセンター、(財)大阪建築防災センター、

日本建築仕上学会

日時・場所 1)東京 平成22年11月10日(水)~11月12日(金) 定員80名

日本教育会館(東京都千代田区橋一ツ橋2-6-2)

2)大阪 平成22年11月17日(水)~11月19日(金) 定員40名

大阪YMCA会館 (大阪市西区土佐堀1-5-6)

申込受付期間(予定)

平成22年8月30日(月)~平成22年9月30日(木)

定員に達し次第締め切り。

ただし、定員に余裕があるときは締切日を延長することがあります。

詳しくはお問い合せ下さい。

受 講 料 受講料は61,950円(消費税、テキストを含む)

|

問合せ先 社団法人 建築・設備維持保全推進協会(BELCA)

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1(大手町ビル764)

電話03-5252-3873 FAX03-5252-3871 E-mail=belca@belca.or.jp

|

|

2010.03 |

| 会員情報 | 社団法人

建築・設備維持保全推進協会(BELCA) |

平成22年度「建築仕上診断技術者」(ビルディングドクター<非構造>)

資格取得講習概要 |

地球環境問題への関心の高まりとともに、益々、良好な建築ストックの形成への要求が高まっていることは周知の通りです。

このためには、建築の躯体や仕上げ及び建築設備の適切な診断を実施し、必要に応じて適切な改修等の措置を講じることが不可欠です。

「建築仕上診断技術者」資格取得講習は、建築仕上部ならびにコンクリート部の物理的な劣化診断、安全性診断、社会的劣化診断など、多方面から診断を行い建築物の維持保全に適切な提言ができる技術者を育成し、建築仕上を良好な状態に維持することを目的とすものです。

併せて、タイル外壁、モルタル塗り外壁の剥落防止に寄与するものです。

(平成2年5月19日付 建設省住宅局建築指導課長 通達221号参照)

|

|

記 |

主 催 社団法人 建築・設備維持保全推進協会(BELCA)

後援(予定)(財)日本建築センター、(財)建築保全センター、(財)日本建築防災協会、

(財)マンション管理センター、(財)日本ビルヂング経営センター、

(社)日本建築学会、(社)日本ビルヂング協会連合会、(社)建築業協会

(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築士事務所協会連合会、(社)公共建築協会、

(社)全国ビルメンテナンス協会、(社)日本ファシリティマネジメント推進協会、

(財)東京都防災・建築まちづくりセンター、(財)大阪建築防災センター、

日本建築仕上学会

日時・場所 1)東京 平成22年9月29日(水)~10月1日(金) 定員200名

飯田橋レインボービル(東京都新宿区市谷船河原町11番地)

2)福岡 平成22年10月13日(水)~10月15日(金) 定員120名

福岡建設会館(福岡市博多区博多駅東3-14-18)

3)大阪 平成22年10月27日(水)~10月29日(金) 定員120名

大阪府私学教育文化会館(大阪市都島区網島町6-20)

申込受付期間(予定)

平成22年7月1日(木)~平成22年8月23日(月)

定員に達し次第締め切り。

ただし、定員に余裕があるときは締切日を延長することがあります。

詳しくはお問い合せ下さい。

受 講 料 受講料は50,400円(消費税、テキストを含む)

|

問合せ先 社団法人 建築・設備維持保全推進協会(BELCA)

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1(大手町ビル764)

電話03-5252-3873 FAX03-5252-3871 E-mail=belca@belca.or.jp

|

|

2010.03 |

| 会員情報 | 社団法人

日本防錆技術協会 |

| 第30回 防錆防食技術発表大会 |

主 催: 社団法人 日本防錆技術協会

協 賛:エコリニューアル事業協同組合、軽金属製品協会、社団法人建築業協会、社団法人色材協会、樹脂ライニング工業会、ステンレス協会、石油連盟、全国鍍金工業組合連合会、電気学会、社団法人土木学会、財団法人日本ウエザリングテストセンター、日本ウォータージェット施工協会、日本オートケミカル工業会、社団法人日本ガス協会、社団法人日本機械学会、社団法人日本橋梁建設協会、日本建材・住宅設備産業協会、社団法人日本建築学会、日本建築仕上学会、日本鉱業協会鉛亜鉛需要開発センター、社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会、社団法人日本コンクリート工学協会、社団法人日本材料学会、社団法人日本産業機械工業会、社団法人日本水道協会、社団法人日本鉄鋼協会、社団法人日本鉄鋼連盟、財団法人日本電子部品信頼性センター、社団法人日本電力建設業協会、日本塗装技術協会、社団法人日本塗装工業会、社団法人日本土木工業協会、社団法人日本塗料工業会、社団法人日本プラントメンテナンス協会、日本パウダーコーティング協同組合、日本溶射工業会、日本溶射協会、社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会、日本溶融アルミニウムめっき協会、社団法人表面技術協会、社団法人腐食防食協会 (50音順)

|

|

|

会 期:平成22年7月8日(木)~9日(金)

会 場:ゆうぽうと 7階 重陽の間

TEL 03‐3490‐5111

JR・地下鉄 五反田駅より徒歩7分

東京都品川区五反田8-4-13

|

第1日 7月8日(木)

| 11:30~12:05 |

「橋を守る 瀬戸大橋の維持管理」 30分 |

| いまさらきけない用語 [司会:田代 賢吉] |

| 13:05~13:35 |

いまさら聞けない用語

電 食(迷走電流による腐食)

東京ガス⑭ 梶山 文夫 |

| 15:40~16:30 |

特別講演 I

自動車最新塗装技術動向2010

いすゞ自動車⑭ 車両技術部 塗装技術グループ

シニアスペシャリスト 田村 吉宣氏 |

| |

「最新技術動向」は、新規の技術業務開始時や業務の節目で常に求められるものである。「世界の最新技術は何か。」「近未来はどの方向へ行くのか。」を知らずに「自分たちは何をしたらいいのか。」は決められない。しかし、その情報を得るには社外に出て、国外に出て、ギブアンドテイクで取って来るしか無い。この講演ではそうした「自動車最新塗装技術動向」を皆様へ「ギブ」し、皆様からの「テイク」を期待したい。

報告内容は素材・前処理・電着・シーリング・アンダーコート・中上塗を材料・工程・設備の切り口から見た概要である。6月にベルリンで開催される自動車塗装技術国際会議の速報も間に合えば本講演に折り込みたい。 |

第2日 7月9日(金)

| 11:40~12:30 |

特別講演 II

外洋上プラットフォームの研究開発について

独立行政法人海上技術安全研究所

洋上浮体技術研究グループ 中條 俊樹氏 |

| |

独立行政法人海上技術安全研究所では、国土交通省の委託を受け「外洋上プラットフォームの研究開発」(平成19~22年度)を実施している。

日本の排他的経済水域(EEZ)に賦存する豊富な鉱物やエネルギー資源を活用するためには、海上活動を支える支持基盤(プラットファーム)の開発技術が不可欠である。

安全性・経済性・環境影響を考慮しつつ簡便にプラットファームを検討する手段として調和設計法を開発している。また、利活用法として、海底熱水鉱床開発、メタンハイドレード試探掘、食料・エネルギーの複合利活用、洋上風力発電の基本計画を作成している。

ここでは、海底熱水鉱床開発用プラットファーム フ基本計画の概要と調和設計法について紹介する。 |

|

会 費

|

区 分 |

前納(平成22年6月30日(水)まで) |

平成22年7月1日(木) ~当日 |

|

当協会会員* |

13,000(円) |

15,000(円) |

|

第50回防錆技術学校受講生 |

13,000(円) |

15,000(円) |

|

協賛学協会員 |

13,000(円) |

15,000(円) |

|

一般 |

17,000(円) |

19,000(円) |

|

学生 |

3,000(円) |

3,000(円) |

(*:正、法人・個人賛助、防錆管理士会会員)

発表大会でのご発表につきまして、ビデオ撮影、デジカメによる撮影、録音などは、ご遠慮ください。

|

振込先:三菱東京UFJ銀行 本店 当座:7658372

シヤダンホウジン ニホンボウセイギジユツキヨウカイ

口座名:社団法人 日本防錆技術協会

|

|

申し込み問合せ先 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館309

社団法人日本防錆技術協会 第30回防錆防食技術発表大会事務局

tel 03-3434-0451 fax 03-3434-0452

|

|

2010.06 |

| 会員情報 | NPO法人湿式仕上技術センター/日本建築仕上材工業会 |

| 「住宅の長寿命化と内外装塗り仕上げ」講演会開催のご案内 |

平成20年12月に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が公布され、平成21年6月4日に施行されました。なかでも長期優良住宅における劣化対策については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)の等級3(3世代で概ね75年~90年)を超える構造躯体の使用継続が想定され、構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備については、維持管理・更新の容易性が求められています。

このような背景にあって、両団体では内外装塗り仕上げを長期に亘って良好な状態で保持すると共に、環境保全や省エネなどの社会的要求に答えるべく、標記テーマにて講演会を開催することと致しました。

つきましては、関係各位の多数のご参加を賜りますようご案内申し上げます。

|

|

記 |

主 催 NPO法人湿式仕上技術センター、日本建築仕上材工業会

日時・場所 1)東京会場 平成22年2月24日(水)13:30~16:50

建築会館ホール(定員200名)

東京都港区芝5-26-20 電話03-3769-2977

2)大阪会場 平成22年 3月 4日(木)13:30~16:50

建設交流館8F グリーンホール(定員250名)

大阪市西区立売堀2-1-2 電話06-6543-2551

3)名古屋会場 平成22年 3月 5日(金)13:30~16:50

メルパルク名古屋(定員150名)

名古屋市東区葵3-16-16 電話052-937-3535

会 費 無料

|

13:00~

13:30~13:35 主催者挨拶

13:35~15:05 外装塗り仕上げの長期メンテナンス計画

水谷 篤(エスケー化研株式会社) 〔東京、大阪、名古屋〕

15:05~15:20 休 憩

15:20~16:50 内装塗り仕上材による快適で安全な住まいづくり

浅田 浩嗣(四国化成工業株式会社) 〔東京、大阪、名古屋〕

山口 雅人(吉野石膏株式会社) 〔東京〕

林 昭人(菊水化学工業株式会社) 〔大阪、名古屋〕

神笠 諭(昭和化学工業株式会社) 〔東京、大阪、名古屋〕

※次第および講演者は、都合により変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

|

|

2010.02 |

| 会員情報 | (社)日本塗料工業会/日本塗料商業組合/(社)日本塗装工業会 |

| 建築塗料・塗装セミナーのご案内 |

恒例の「建築塗料・塗装セミナー」を本年度は以下の通りに開催いたします。

建築業界における塗料・塗装の普及に寄与させていただければと存じます。

なお、このセミナーは建築士の方々には、CPD単位(3単位)を取得いただける講座ともなっています。

|

|

記 |

主 催 社団法人 日本塗料工業会・日本塗料商業組合・社団法人 日本塗装工業会

後 援 社団法人 日本建築士会連合会

日時・場所 東 京:2月 3日(水) 13:30~ 16:30 東京塗料会館地下1F

東京都渋谷区恵比寿3-12-8 Tel.03-3443-2011

名古屋:2月 4日(木) 13:30~ 16:30 Reception House 名古屋逓信会館 6F菊の間

名古屋市西区牛島5-6 Tel.052-551-5111

大 阪:2月 5日(金) 13:30~ 16:30 エルおおさか 南ホール

大阪市中央区北浜東3-14 Tel.06-6942-0001

福 岡:2月25日(木) 13:30~ 16:30 八重洲博多ビル 11FホールA

福岡市博多区博多駅東2-18-30 Tel.092-472-2889

※近隣の駐車場につきましては、お手数でもご自身で事前ご確認をお願い致します。

※各会場にお持込になった飲料容器などのゴミ類は、ご自身でお持ち帰り措置をお願い致します。

定 員 各会場100名(先着順にて受付。定員に達し次第締切)

受 講 料 ¥1,000(資料代)

演 題 1.塗料用標準色におけるカラー・ユニバーサル・デザイン

一般の方とは色の見え方が異なる方々や、白内障など目の疾患で色の見え方が異なる方々を対象とした社会

的な安全配慮等からの「カラー・ユニバーサル・デザイン」(CUD)の動きを踏まえた2011年F版塗料用標

準色の準備を紹介させていただきます。

2.最近の建築塗料・塗装/市場展開へのつながり

建築分野における最新の塗料・塗装の動向を取上げ、今後の市場での展開へのつながりをご説明させていた

だきます。(JISの統廃合、ストック数増の補修市場等)

3.塗料・塗装でのエコ/エコプロダクツ2009

製販装3団体が12月に国内最大級の展示会「エコプロダクツ2009」に「Eco Painting House」として住

環境関連を中心に共同出展した展示事例を紹介させていただきます。

|

申し込み・問い合わせ http://www.toryo.or.jp/jp/event/seminar/kttsm09.htm

|

|

2010.02 |

| 会員情報 | (社)日本塗装工業会 |

| 第10回塗装技術研究発表会開催のご案内 |

日塗装 技術委員会では一期二年を研究活動の期間として塗装技術に関して時宜を得た種々のテーマを事業年度毎に設定し、塗装技術の向上に努め様々な活動を行なっております。その結果 各テーマとも一応の完成を見ることが出来ました。これらの研究成果を発表すべく下記の通り第10回塗装技術研究発表会を開催する運びとなりました。

つきましては貴殿のご出席を頂き、ご批評ご教示を賜り今後の活動に資したいと存じますので、ご多忙のことと存じますが、是非ともご出席下さいますようお願いい申し上げます。

(なお発表会終了後に17時30分より懇親会を予定しております。懇親会もご出席の上、ご歓談下さいますよう重ねてお願い申し上げます。)

|

|

記 |

主 催 社団法人 日本塗装工業会 技術委員会

日時・場所 平成22年2月18日(木)13:30~19:00 建築会館ホール(港区芝5-26-20)

定 員 300人(ご来場順)

聴 講 料 無料

|

|

プログラム(予定) |

司会:社団法人 日本塗装工業会 常務理事 川島敏雄

13:30 開会挨拶 社団法人 日本塗装工業会 会長 白川隆幸

技術委員長 川端祥治郎

13:35 「遮熱塗料の調査研究」

(1)屋根用遮熱塗料の調査研究 技術副委員長 市坪孝志

(2)路面用遮熱塗料の調査研究 技術副委員長 宮木章吉

14:30 「石綿含有成形板の石綿飛散防止処理工法の調査研究」

技術副委員長 山?久康

15:00 休憩

15:10 特別講演 ~これからの建築仕上げ~

「建築の長寿命化に対応した建築仕上げのあり方」

芝浦工業大学 工学部 建築工学科 教授 本橋健司

「塗装仕上げにおける環境配慮技術」

ものつくり大学 技能工芸学部 建設技能工芸学科 教授 近藤照夫

16:50 閉会挨拶 社団法人 日本塗装工業会 副会長 古?正敏

休憩

17:30 「来場者懇親会」

|

問い合わせ 日塗装本部 電話:03-3770-9901

|

|

2010.02 |

| 会員情報 | 本会後援行事 |

建築物の長期使用シンポジウム

一持続可能な社会を実現するための材料・部材の耐久性と維持保全一 |

持続可能な社会の実現のための地球規模的課題の一つは、「低炭素社会の実現」である。そのための建築物を実現するための方策としては、「省資源」、「省エネルギー」、および「長寿命」があげられる。この中で、「建築物を長期にわたり良好な状態で使用する(建築物の長期使用)」ことを実現するための具体的方策を提案することは、建設分野に与えられた大きな命題であるとともに、最も現実的な方法であり、一度建てた建物は3世代、4世代と長きにわたり使うことが肝要である。また、「建築物の長期使用」は、「省資源」、「省エネルギー」を目標とする多くの場合にも、貢献できる方法であると考えられる。その具体的な方法については、例えば建物の使い方を工夫するといったソフト的な対応や、SI(スケルトン・インフィル)住宅といった構法的かつ制度的な仕組みによる対応などさまざまなアプローチが考えられる。

このシンポジウムでは、そういった“さまざまなアプローチ”による「建築物の長期使用」を実現するためにおいても、べースとなるのは材料や構造物自体の耐久性の確保・向上が特に重要であり、必要不可欠であるとの認識で主題を設定している。また、使用される材料・部材の耐久計画に基づき、適切な維持保全が実施され、耐久性の維持が図られるとともに、建物の生産や維持保全に関する情報を必要なときに活用できる環境を整備する必要があると考えられる。

本シンポジウムでは、最初に、建築研究所が研究を実施した、建設省総合技術開発プロジェクト「建築物の耐久性向上技術の開発(1980~1984)」における成果のレビューと、建築物の長期使用の観点からの今日的な課題について、当時の主たる研究担当者の方々から概説をいただく。

次に、現在、建築研究所で実施している建築物の長期使用を実現するために必要な建築材料・部材の耐久性に関する技術や建築物の維持保全に関する技術、ならびに耐久性や維持保全に関する様々な情報の活用技術に関する研究について説明を行う。

最後に、建築物の長期使用のために必要な材料・部材の品質確保・維持保全技術について、パネルディスカッションによる討論を行う。

|

|

記 |

日 時:平成22年2月10日(水)13:OO~16:30(予定)

場 所:建築会館ホール(東京都港区芝5-26-20)

主 催:独立行政法人 建築研究所

後 援:国土交通省、(社)日本建築学会、日本建築仕上学会、(社)日本コンクリート(予定)工学協会、(財)建築保全センター、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター、(社)建築業協会、(独)都市再生機構、(財)ベターリビング、(財)建材試験センター、(財)日本建築総合試験所、(社)日本木造住宅産業協会、(社)日本ツーバイフォー建築協会、(社)日本木材保存協会、(社)日本ファシリティマネジメント推進協会、(社)建築・設備維持保全推進協会、日本建築仕上材工業会

定 員:195名

参加費:無料(ただし事前登録あり)資料:無料配布

|

|

プログラム(予定) |

13:OO 開会挨拶 (独)建築研究所理事 伊藤弘氏

13:05 「建築物の長期使用における材料・部材の品質確保・維持保全の意義と今後の取組への期待」

日本大学教授 友澤史紀 氏

「耐久性総プロの成果のレビューと建築物の長期使用の観点からの課題」

13:30 (1) 鉄筋コンクリート造 宇都宮大学教授 柳田佳寛氏

13:50 (2) 鉄骨造 ものつくり大学教授 近藤照夫氏

14:10 (3) 木造 宮崎県木材利用技術センター センター長 有馬孝禮氏

14:30 (4) 外装仕上げ (財)ベターリビングアドバイザー 楡木尭氏

14:50 「建築研究所における建築物の長期使用における材料・部材の品質確保・維持保全に関する研究について」 (独)建築研究所材料研究グループ 上席研究員 鹿毛忠継氏

15:10 (20分間休憩)

15:30 「建築物の長期使用を実現させる材料・部材の品質確保・維持保全技術」に関するパネルディスカッション

コーディネータ

(独)建築研究所材料研究グループ長・建築生産研究グループ最 長谷川 直司氏

16:30 閉会

|

|

問い合わせ先 |

〒305-0802 茨城県つくば市立原1

独立行政法人建築研究所 材料研究グループ 鹿毛忠継

TEL.029-864-6681

FAX.029-864-6772

|

|

2010.01 |

|